ARTICLE

記事

2019.11.14

♯ITベンチャー♯インタビュー

「住所が1つの時代はもう終わりました」ADDress佐別当隆志社長インタビュー

(インタビュー日:2019年9月2日)

「定額4万円で全国住み放題」の仰天ビジネス

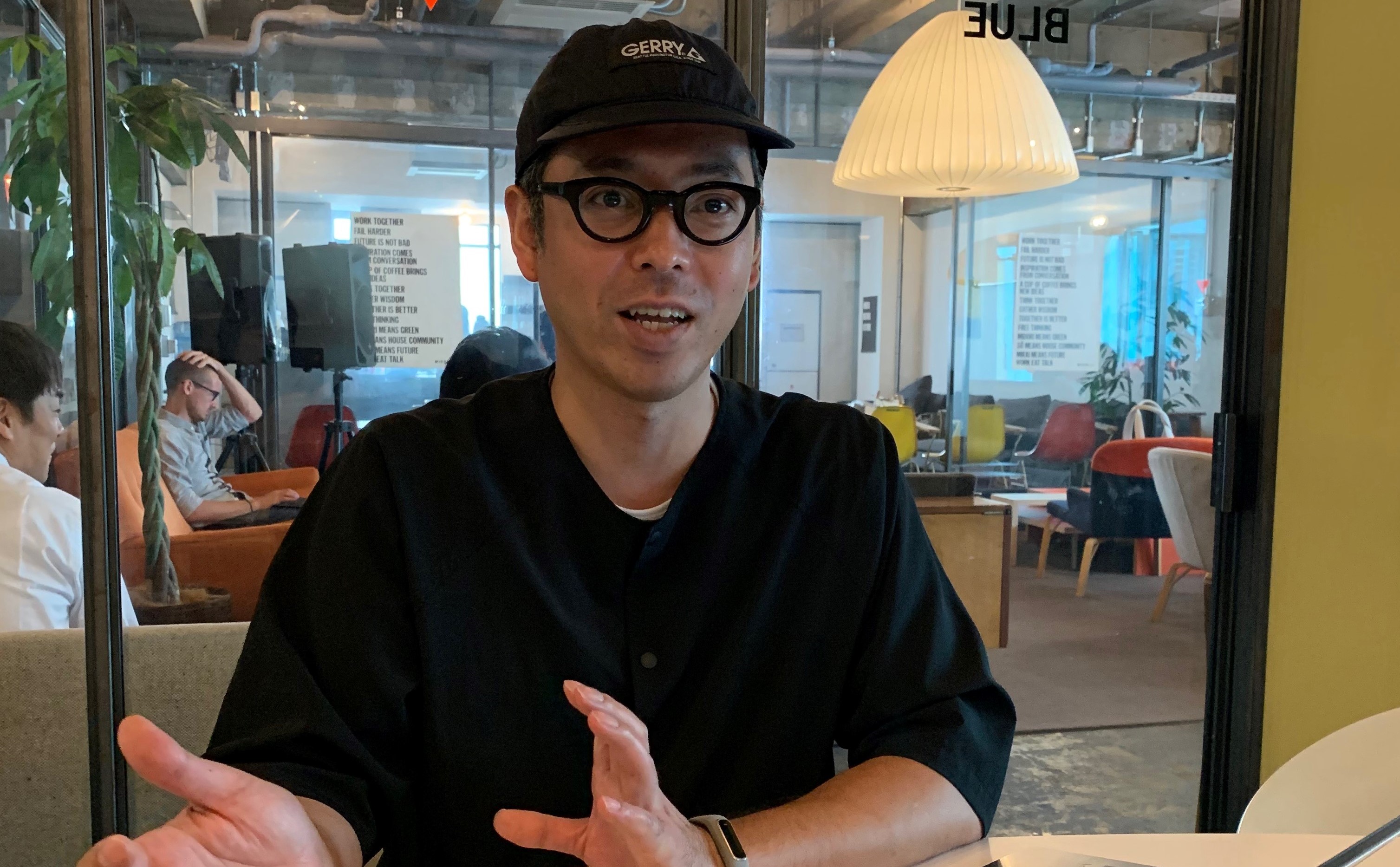

株式会社ADDress 代表取締役 佐別当隆志さん

──ADDressは、「定額4万円で全国住み放題」という新しい事業をされています。「サブスク」「多地域居住」「シェアエコ」など、今話題の要素がいくつも詰まった新規事業で注目度も高いです。テレビでも頻繁に取り上げられていますが、そんなユニークなベンチャー企業が構えたオフィスがなぜ永田町なのか、気になります。

もともと2015年の設立当初から、シェアリングエコノミー協会の仕事を専任でやってきました。協会の事務所も永田町にあります。当時は今ほど使われていなかった“シェアリング”という言葉や概念を国内で周知させていく過程で、「永田町発信である」というインパクトがいかに大きなものか常々感じてきました。

当社でイベントを開催することもありますが、普段は渋谷や表参道で仕事をしているクリエーティブ系の人たちが「永田町で?面白そう?」と、わざわざ来ることもあるんですよ。われわれの入居するビル、Nagatacho GRIDには、国会議員や官僚、自治体の方々も来られます。

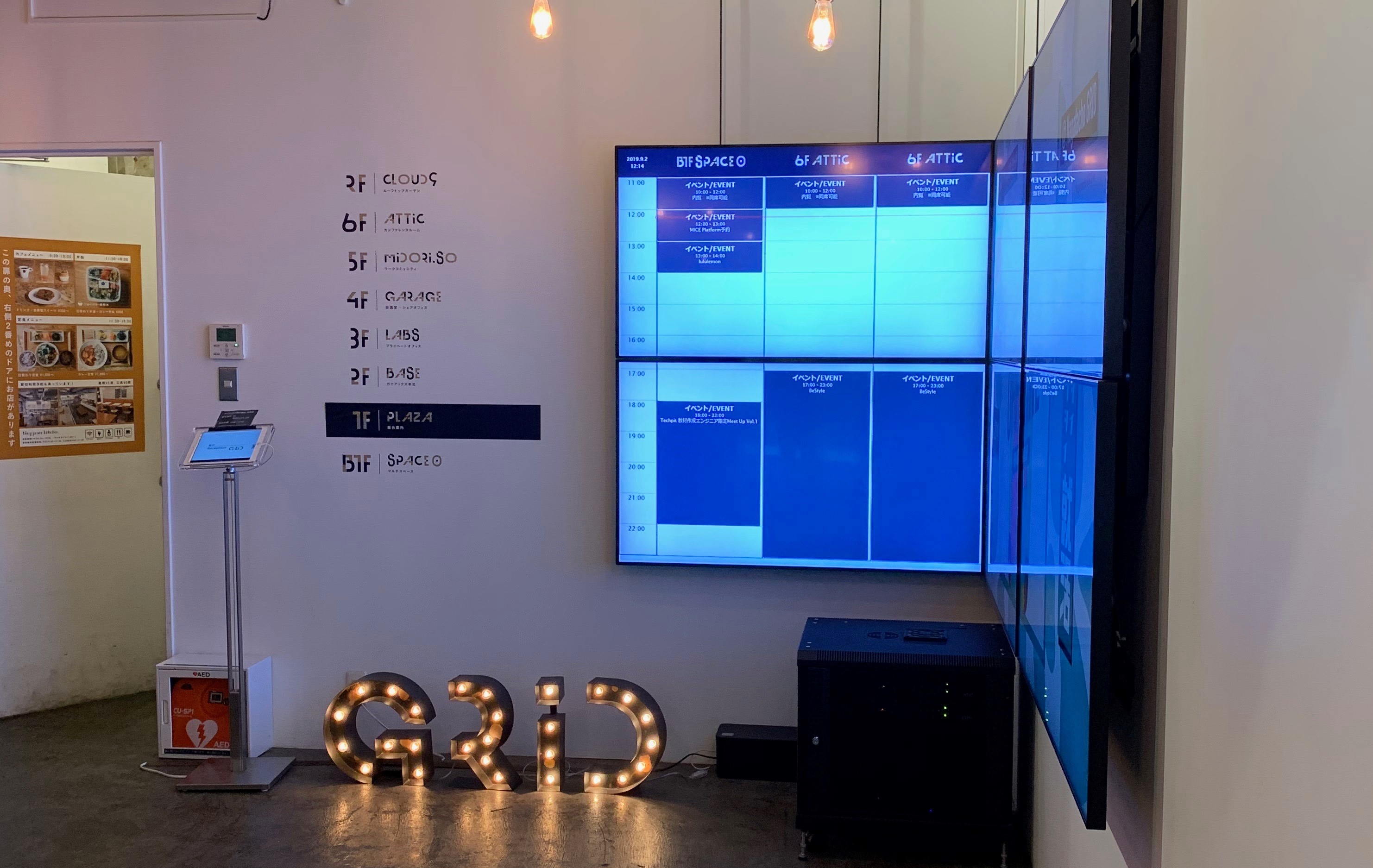

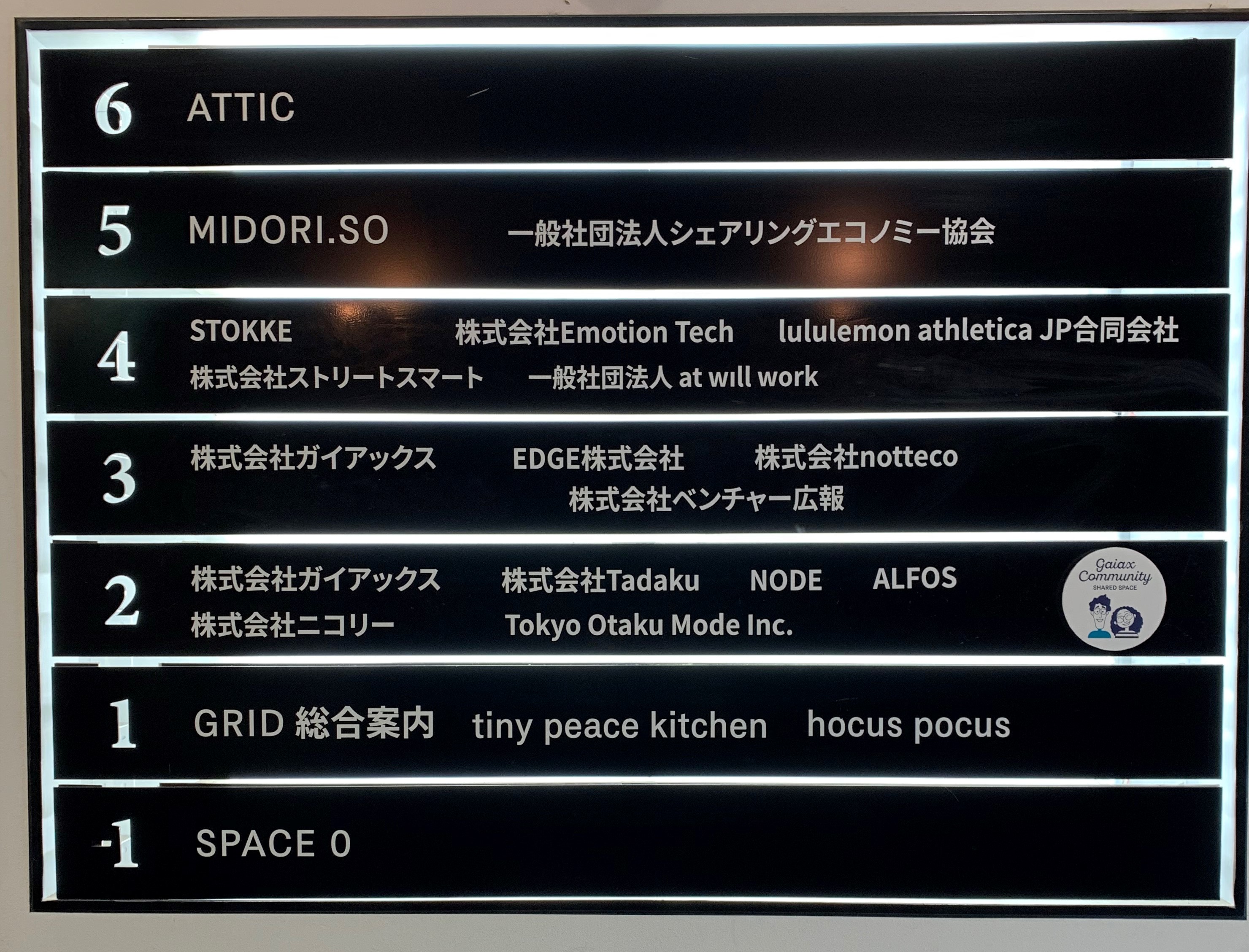

──Nagatacho GRIDとは?

シェアオフィスです。もともとは、大手企業の自社ビルだったんですが、廃虚状態で使われていなくて。ぼろぼろで空調も耐震もなかったのですが、リノベーションや都市再生に強いオープン・エーが空調とトイレと耐震のリノベーションを行い、それをガイアックスが借り上げる形で運営しています。

──何社ぐらい入居しているんですか。

シェアオフィスは2、3、4、5フロアの4フロアで、おそらく100社以上入居しています。フリーランスの方も多く、そういう人たちを含むと100人以上がここで仕事をしています。地下1階と6階はイベントスペースになっています。

──ADDressの社員は?

今は7人です。

──先日、左別当社長が不動産会社向けセミナーを聞いたのですが、その時に言われていた言葉が忘れられません。「住所が1つの時代はもう終わった」と。この意味は?

そのままです。いろんなところに住んでいいじゃないかと。それを仕組み化したのがADDressで、月額定額4万円で、全国住み放題の事業を構築しています。

──どんなことからそういう発想になっていったのか、まずは佐別当社長のキャリアに興味があります。大阪出身で、大学は立命館大学国際関係学部ですね。新卒で入社したのが、ガイアックスだったんですか。

そうです。在学中からインターンシップという形で入社しました。当時ガイアックスも創業初期だったので学生も社員も同じような感じ。大学は京都だったので、東京の寮に入り住み込みで仕事をしていました。そのままインターンから3カ月目に社員になり、現在に至ります。インターン時代、「ちょっと時代が変わったな」という雰囲気を感じて、就活を止めたんです。

──現在41歳ですから、約20年前のこと。ちょうどインターネットが出てきて、個人が携帯を持ち始め、I Tベンチャーとかが出てきたころですね。

本当は電通とか博報堂とか、そういうところに就職したかったんです。でも電通、博報堂は大きな会社なので、5年とか10年とかの下積みがあるじゃないですか。それは長い。インターンシップの時に感じたのは、スタートアップのベンチャーなら何でも任せられるし、自分でやったことの成果がすぐ分かる。ガイアックスでPRだったり広報チームの立ち上げだったりというミッションをもらい、学生3人のインターンチームで記者発表からプレスリリースから本の出版まで色々とやりました。いきなり始めて、しかもいきなり責任者みたいな感じで。2カ月目には博報堂に仕事を発注していました(笑)

──スピード感が全く違ったわけですね。

教えてくれる先輩がいるわけではないのだけど、自分でやりながら作っていくと面白さがありました。わからないことはクライアントやビジネスパートナーが教えてくれました。当時ガイアックスの社長が24歳。僕は、22~23歳になったくらいですね

ガイアックスでの最後の仕事がこのNagatacho GRIDのプロジェクトでした。並行してシェアリングエコノミー協会を立ち上げたのが2015年。シェアエコ協会はガイアックスからの出向という形でしたが、フルタイムで関わっていました。

──そこからどうやってADDressに行き着くのでしょう。

海外だったらシェアリングシティーといって、シェアサービスでまちづくりをするという考えが広がっているんですね。少子高齢化も課題先進国といわれている日本でさえ、自治体経営のあり方はずさんです。協会を立ち上げた当初は、自治体がシェアサービスを活用するというコンセプトすらありませんでした。それを日本に根付かし、政治家、官僚、自治体とでシェアを活用したシェアリングシティーというのをつくりましょうと、この3年間やってきたわけです。

シェアリングシティーの発想は、例えばアムステルダムとかソウルとかの人口密集地域で起こる渋滞とか週末のイベントの時に宿泊施設が足りないとか、タクシーが足りないとかいう課題を、シェアで解決しましょうっていうものです。人口密集地域での困りごとを、個人の資産、遊休資産を提供してシェアでマッチングして解決をしましょうというのが世界中のシェアの普及のプロセスです。シェアリングシティーでも行政の課題はそこにありました。ただ、日本の場合は人口が少ない地域の課題の方が喫緊の状態になっていたんです。

──空き家とか少子化とか高齢化のこと?

高齢化とか少子化とかもそう。お店もないし、企業は撤退していくし、若い人は都市に吸い込まれていく。その中でも最たる問題が空き家です。それをシェアリングで何とか解決してほしいっていう相談がいっぱい来てたんですね。

──それは行政から?

行政とか、地域のNPOとか、まちづくりをやってる人たちからですね。地域おこし協力隊とかIターン・Uターンとかで頑張っている人たちがもちろん出始めていたんですけど、地域全体を変えるほどのインパクトはなかなか作れていなかった。もっとテクノロジーを活用したり、もっとインパクトのある形で課題解決したいっていうような相談をもらってたんですけど、人口が少ない地域でのシェアサービスは基本的に成立しないんです。それに人口が少ないところでは、ITを使う必要もないし。

──シェアサービス自体が人工密集地域の問題解決の一手だという根本的な問題があったわけですね。

なのでかなり難しかった。けれど色々とトライしている中で、クラウドファンディングとかクラウドソーシングとか民泊に関しては、都心からお金や仕事が入ってくるんだということに気がつきました。であれば、地域内のシェアではなくて、外と地域をマッチングするシェアサービスであればむしろ地方のほうが成功確率は高いと思うようになっていったんです。地域でしかできないクラウドファンディングとか、その地域でしか体験できない民泊となってくると実はものすごいお金や人が集まってくるんですね。

──そこから多拠点居住に向かい始めた?

空き家については課題としていっぱい見てきましたし、僕自身も多拠点生活したかったから僕から見たら空き家は宝の山だったわけです。「無償でどうぞ」みたいな話とか、別荘とかも温泉付きで昔数千万したものが「固定資産税払うだけでいいよ」とか、維持費や管理費が月数万かかっちゃうから、販売価格は「100万200万でもいいから」みたいな話がいっぱいあったんです。それを多拠点生活したい人たち向けにマッチングすれば、ビジネスとして成立すると考えました。空き家は日本中そこら中にあるわけなので、スケールさせていければその地域におけるインパクトは起きやすいだろうなと。そしてそれに気が付いたんだったら自分でやろうということになったわけです。

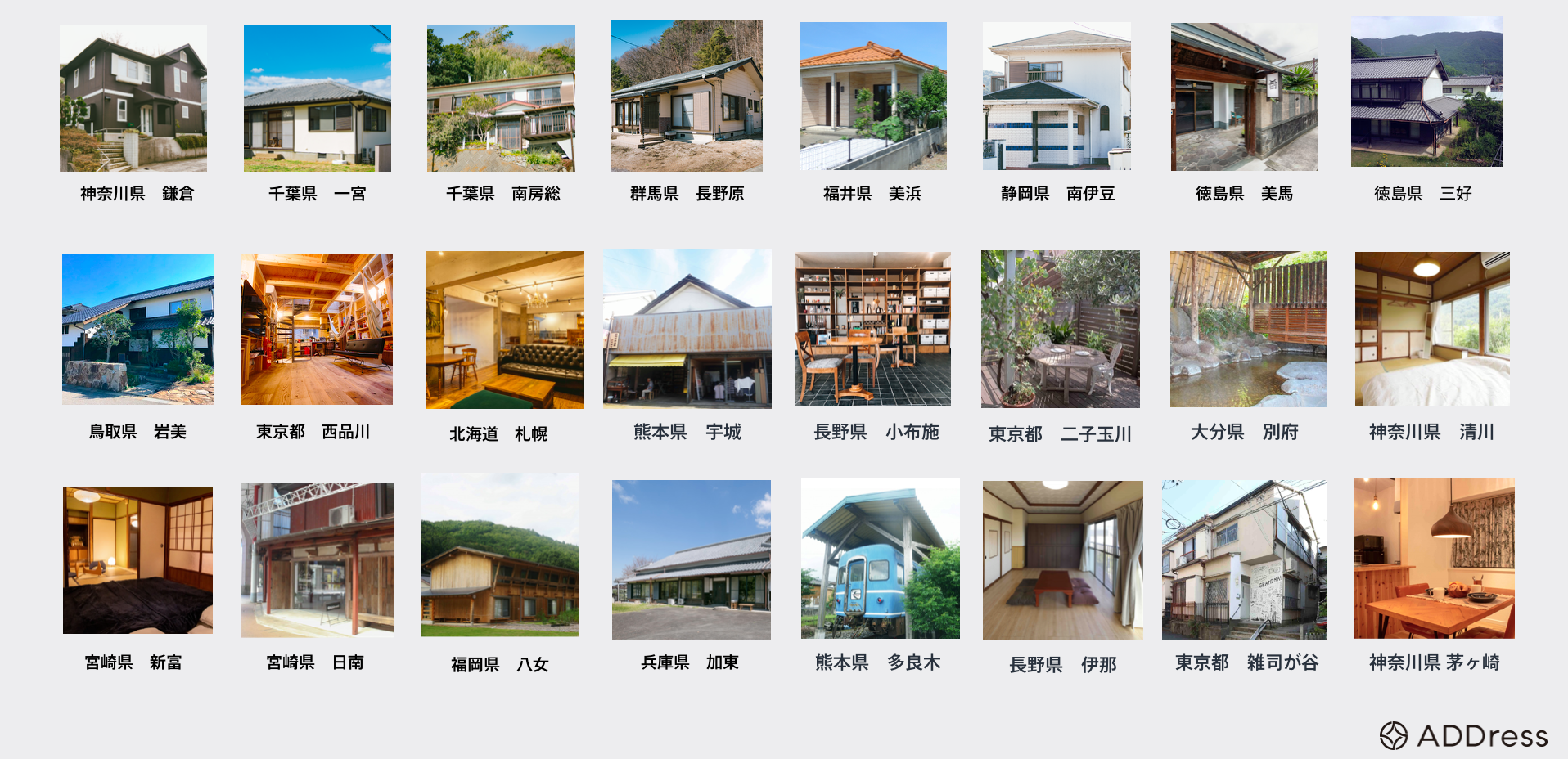

──拠点数は?

今、24(※)拠点になります。

(※2019年9月2日現在)

──24拠点のうち、地方と東京の割合は?

東京は2~3件ぐらいなので、東京以外がほとんどです。ただ入居者は東京に住んでいる方が50%ぐらいいるため、東京から行きやすい場所が多いです。都心部の人たちの大半、現状で言えば95%以上は、自分の家を持ちながら別荘のような感覚でプラス4万円を支払ってくれています。

──特に増やしているエリアは?

東京から1~2時間圏内のエリアは力を入れ始めています。

採算は合うのか?

──月額4万円という価格設定についてですが、この設定はすごく難しかったと思うんですよ。4万円という数字はどういう計算式で出てきたんですか。私からすると安いという印象ですが、採算は合うのでしょうか。

ワンプライスでシンプルに4万円という形にしてるんですけど、なんで4にしたのかというと、やっぱり全国の方々に使ってもらいたいというのと、多拠点生活はきっと当たり前の時代が来ると思っていて…。そのオートプランナーになりたいという気持ちが根底にありました。そう考えた時、4万円だったら払える金額だと思ったんですね。田舎のほうですと家賃3万円とか4万円とか払って光熱費も払うと、普通に生活費として4~5万円ぐらいはかかります。ですから4万円で自分の部屋が確保されつつ全国どこでも住み放題となると、自分だけで暮らしていることがばからしいと思うような感覚になり得るのではないかと思ったんです。

──実際に4万円に設定してみてどうですか。もっと高くしておけばよかったなとか、もっと安くてもよかったなとか。

4万円でよかったと思います。ただ、4万円だと、東京の物件とか北鎌倉のようなエリアの物件は赤字です。やりながら、都心のニーズもそれなりにあるっていうことが分かってきました。中にはシェアではなく個室で使いたいとうニーズもあったりして、それではさすがに4万円だと大赤字なので、新しいプランを作り、10万円はどうか、12万円はどうか、8万円はどうかって、それぞれ試算をしている段階です。

──5万円と言われるとまたちょっと高い、3万円と言われるとなんか怪しそう(笑)。何となく心理的にも4万円というのはちょうどいいのかもしれませんね。

田舎にいけば、家賃4~5万円で8LDKの古民家もいっぱいあります。そこに1人4万円で8部屋あったら、32万円入ってくるわけなので、4万は本来高過ぎるわけなんですよ。でも、全国使えるとなると、「いや、全然安いぞ」みたいな感じ。そこのバランスを今取りにいってるところです。

──採算はどうでしょうか。

もちろん最初は持ち出しでやっていくので、今年、来年とかは赤字前提です。ただどんどん物件数は増やしていきます。

──今の事業計画だと何期目で黒字化と見てらっしゃる?

物件数のペースによるんですけど、普通にいけば3期目から黒字の計画です。

──結構速いですね。物件数でいったら黒字の分岐点はどれぐらい?

1,500部屋。会員数が2,000~3,000人ぐらいからです。4LDKだとすると400棟ぐらい。

──4LDKみたいなものが結構多いですか?

それをベースにしてます。

──オーナーからの反響はかなり来てるような状況ですか?

オーナーからも入居希望の方からもきています。今はやっぱり露出している分集まってきていますね。

例えばオーナーさんからの問い合わせで言えば、数百人、数百件来てるんですけど、マッチング率が高いわけではなくて…。僕らも、エリアとか公共交通機関とか、物件の状態とか、あと家賃とかを組み合わせて考えるので、成約率はそれほど高くないんです。ですから今は、僕らの考えを理解してくれる不動産会社、パートナーを全国につくりたい。パートナーにオーナーさんと調整していただいて、これはADDress向きだというのをご紹介いただくようなスキームを作れたらいいなと思っています。

──では管理会社はパートナーっていうことですね。

完全にパートナーです。

──例えば、東京から投資で地方の空き家を買って面白い貸し方をしたいと考える人たちもいるのでは?

そういう人もいますし、そういう人は増やしていきたいです。例えば都内の民泊向け物件の家賃などはかなり上がっていて、競争力も高くなっているのでそれほど収益性は高くないはずです。それだとあまり夢もない。でも、田舎のほうだったら、自分も使うし、貸し出すこともできる。田舎生活に憧れている人はいっぱいいるから、2000万円とかでそれなりの古民家をリノベして購入してもらえれば、月数万円の収入は見込めると思っています。

民泊ではない契約形態

──契約形態について教えてください。オーナーからは一括借り上げですか。

そうです。サブリース 契約になります。

──入居者とは、どういった契約を結びますか?

普通の「賃貸借契約」と、賃貸借の中の「準共有契約」というやり方の両方の契約を結びます。

──「準共有契約」という契約は初耳です。

国交省も発表している契約です。

本来は、この準共有契約だけの契約が良いのですが、普通の賃貸借契約もリスクヘッジのためにも取り入れており、僕らはダブルスタンダードでやっています。会員さんとはこの二つの契約を交わします。

普通の賃貸借契約では、ドミトリールームの固定ベッドを一つ選べるので、それはいわゆるシェアハウスのドミトリーみたいな形にしています。その人専用のスペースとしていつでも予約無しで使えます。その代わり掃除も洗濯も自分でしてもらいます。

──もう一つの準共有契約は?

例えば100人会員がいて20物件あると、100人で20物件を共有賃貸契約、つまり共有して賃貸借契約をするっていう形です。100人は20物件を同時に使える権利があります。

ですから、空いている日をみんなで使いますという、団地におけるカーシェアリングみたいな形です。そこに住んでる団地の人たちは5台の車を共同所有、共同利用契約しますというやり方の賃貸借版というのがあるんです。これならば物件をまるっと賃貸契約するので、1日しか使ってないとか日数に関係なく、契約できます。

──ひとつの拠点での滞在日数が7日以内でなければならないというルールは?

あれは独自ルールです。法律は関係ありません。あくまでも運用ルールとして僕らが独自で決めているだけです。

──それは、なるべく色々なところに滞在して欲しいから、1箇所の上限は7日にしている、ということですか?

そうです。100人いるのに、一番いい物件を1人がずっと占有してしまったらけんかになります。僕らとしてはいろんな人に使ってもらいたいということから、独自ルールとして、7日たったら他の人が使えるようにするというルールを設けました。

──「準共有契約」にする法的なメリットっていうのは何ですか?

住宅として賃貸借契約ができるので、民泊とは違うというのが一番大きなメリットですね。

旅館業法とか民泊新法の制限も受けませんから、180日ルールとか、住居地域に関係なく開設できます。契約は、会員全員と一件一件ずつしなければいけないので契約上の手間が何か省略できるわけではありません。とはいえ、ネット契約、カードサインで更新できるのでだいぶ楽にはなってるんですけど、物件が増えるごとに更新しなければならず、社内スタッフの手間と時間は掛かります。

──物件が増えるごとに重要事項説明は必要ですか。

必要ありません。

──最初の1回だけは対面でやるんですか。

それも、やってないです。基本的に仲介業をしているわけではなく直接契約をしてるので。

誰も使っていなかった「準共有契約」を発見!!

──この「準共有契約」ですが、誰が発見したんですか。社長が見つけたんですか。

シェアエコ協会をやっていたので、弁護士や官僚、自治体とも様々なつながりがあります。まず弁護士と話し合って、僕としては賃貸借契約にこだわりたいという話をずっとしていました。

弁護士は、「旅館業を取ってもいいんじゃない?」と言いましたが、僕は民泊とは違うといっているわけだから賃貸借契約で生きる方法を考えようと貫きました。

それでずっと調べてもらっていた中で、このモデルを見つけたんです。国交省に確認したら、「よくそれ見つけましたね」という反応をされました(笑)

──では何か働き掛けて作ったっていうよりは、昔からあったということですか。

はい、あったのを使っています。

結構前に国交省が空き家対策とか人口一極集中を解決する多拠点居住の推進委員会の中で出していた、方針の資料にありました。ただ、「ほんと、よく見つけましたね。すごいですね」とそれを作った方から連絡が来たくらい驚かれました。「ようやく使ってくれる事業者が見つかった」って。

──では第1号案件ということですか?

事実上そうだと思います。

──それを見つけた瞬間ってどんな感じだったんですか。

そばに弁護士がいて、僕がいて「あれ、これ、いいじゃない」という感じ(笑)。

2018年の年末年始の間、1~2カ月かけてずっと模索していたから嬉しかったですよ。

一応不動産の専門家とか大手の不動産会社の方々も興味や関心を持ってくれていて、勉強がてらプロボノ的に入ってもらっていたんです。それで、例えばリゾートによくある会員権というのは事実上僕らのモデルにかなり近いけれど、あのモデルはどの法律に則るのか、とかやっていたわけです。様々なケースの契約を洗い出して、一つ一つ法律を整理していきました。

──「あったぞー」という瞬間はさぞ盛り上がったでしょうね。

だからこそ本当はその「準共有契約」だけでいきたかったんです。しかし、官公庁とか国の民泊担当の方とかにこのモデルでいく話をしたら、全く違う見られ方をしてきたんです。

──といいますと?

6月にスタートした民泊新法は闇民泊を排除するのが目的ですから、当社の仕組みが闇民泊と思われないようにと指導されました。法的な解釈に則って事業を行い、広げていくというのはもちろん真っ当なやり方です。

しかし一方で、世論がどう見るかということに左右される部分があるのも事実です。例えば地元で反対が起こらないように地域との関係性を大事にするとか、地方自治体としっかり組んで自治体に支援してもらうとか、世論形成をしっかりとつくり上げるようなプロセスを踏んだほうがいいというお話をいただきました。これには深く納得しました。

──ちなみに、国交省とか官公庁とか行政に行かれる時にもこのスタイルで?

帽子はさすがにとります(笑)。

──物件のリフォームですが、結構おしゃれに仕上げています。ああいう費用はオーナー負担ですか。

そこは話し合いにしています。家賃を僕らの想定より下げていただいているところは僕らが負担するケースもありますし、オーナーさんがリノベーションした状態で貸していただくケースもありますし、折半するケースもあります。

──オープンまでの期間は?

僕らの場合、家具やアメニティーを揃え、いわゆるマンスリーマンションみたいに身一つで住めます、という状態にしますので、セットアップには一応2カ月弱は見ていただいています。基本的にタオル、シャンプー、リンスもこちらで用意します。

──審査はどうしていますか?

現状では反社チェックと本人確認、クレジットカードのチェックをしています。審査については、テクノロジーでできるだけ他の信用情報との連携をするような体制を考えています。入居後のトラブルに関しても、できるだけ家守(やもり)という管理者が行っていきます。

民泊でもそうですが、家主不在型はトラブルが起こりやすいですが、家主が住んでたり、そこに管理者がいるケースっていうのはやはり起こりづらいんですよね。そういう人でのカバーと相互レビューが入ればある程度トラブルは防げると思っています。

──鍵はどうなるわけですか。

鍵も共有しています。今後は、スマートロックにすべて統一していく計画ですが、スマートロックでいいっていうところもあれば、普通にキーボックスでやっているケースもあります。ドアの形態によってスマートロックがはまらないのもあるので、それはどうしてもキーボックスになってしまいます。

──「今日はここに行きますよ」という予約は要りますか。

事前予約は必要としています。そうしなければ行ったけど使われてた、といった話になってしまうので。もしいっぱいだったら他のところに行ってもらいます。

──家守さんの月給が月2万円から4万円とホームページに書いてありました。入居率やイベントの実施数によって変わるのですか。

そうですね。田舎のほうであればそれほど毎日毎日入退去があるわけではないので安くするケースもあります。今まさにそこも構築中ですが、例えばイベントをしてくれる家守には、イベントサポート費用みたいなのを出そうかとか。

ベースの仕事は、掃除、アメニティーの補充、物件チェック、初めて会員さんへのハウスルールの説明などになっています。

新しい住文化を生み出す

──新しい文化を提供することって楽しくて、未来を感じる一方、想像を絶する大変さもあると思うんです。事業を進めていく上で、一番つらいことって何ですかね。

過去、ADDressを立ち上げる前の話ですけれど、地方あるあるというのが実際にあります。例えば、オーナーさんがオッケー、行政もオッケー、町内会もオッケー。でも、地元住民の一部が大反対、といったケースです。そこには当然議員さんがいて、派閥も違ってたりする。そういったことは日本全国にいっぱいあって、何回か痛い思いもしてきました。決まっていたことが反対にあって中止になった、といったこともありました。

──その間に要した交通費だとかは?

全部赤字です。

それを結構経験してるだけに、僕らの考え方は一つだと辿り着きました。それは「都会の考え方を押し付けるようなことはしない」というポリシーです。実際に、分かってくれる人がいるのといないのでは全然違います。分かってくれる人が少ない、または、いないエリアでの展開は、やっぱり大変です。ですから優先順位として後回しにせざるを得ません。

これまでの価値観であれば、住所は1カ所、2拠点生活だったら東京とどこか、でした。そのどこかが駄目だったらもうおしまいという感じで選択肢がなかったんですけど、今はいろんな物件の場所、地域の候補があるので、話し合いが通用しないケースではいったん引かせてもらうようにしています。たとえ物件が良くて、オーナーさんもオッケーで、行政も来てくれという話だったとしても、ちょっとその地域の住民の方々、または、事業者の方々、または別の会派の方々とうまくやっていける状況じゃないとなればまた時間置いてからにします、としています。

──では物件ありき、地域ありきというよりは、人ありきな感じですか。

まさに人ありきです。

多拠点居住居住は人ありきのビジネス

──逆に言うと地域にそこまでコミットしなきければいけないものなんでしょうか。

そこにNOだと思う人たちがいる限り、やっぱり会員さんが嫌な目に遭うかもしれないわけじゃないですか。町全体を合意形成取るなんて、そんな大それたことをしようとは思ってはいません。しかし、その家の周辺ぐらいはちゃんと応援してくれるようにと。行ったら、「ADDressの会員さんやね」みたいな感じで出迎えてくれる方がいいと思っています。

僕らとしては民泊の残念なプロセスを見てしまったので、そこのところは丁寧にやっていきたい。新法によって、本当にきちんとされていたおじいちゃんやおばあちゃんが、できなくなったケースもありました。家主不在型がメインの民泊になり、そもそもの観光立国の趣旨と違うわけですね。

──だからこそ丁寧なプロセル造りをしているわけですね。

多拠点の暮らし方というのは、これからもっと増えてくると信じています。それをやる事業者だってもっと出てくるでしょう。そこでどういう会社がリーダーシップを取るか次第でがらっとコンセプトが変わります。だからこそ僕らは、圧倒的なリーダーシップを取って、地域の同意だったり、法律の解釈だったりということを一つずつプロセスも含めて、しっかりとした王道をつくり上げていきたいと思っています。

──具体的な数字目標はありますか。

小さくまとまって数百件、数千件でおしまいじゃだめ。僕は2030年に100万人、20万物件というところをビジョンとして描いています。その頃になると空き家の数は2000万件を超えてるので、20万物件といってもたった1%に過ぎない。

けれど1%でも、100万人が使ってくれているとなれば、相当社会は変わっていくはずです。そうしたらもっといろんな法律が関わってくると思います。例えば、都心と地方両方の学校に子どもたちが行けるようになるとか。テレワークのあり方も、都心と地方の会社両方で働いく人が出てきたり。そうなると移動にかかる交通費の考え方とかも変わってきたり。

多拠点で暮らす人たちが100万人いる前提の社会は、いろんなところに影響を与えるはずです。そしてそれは必ず日本の課題を解決し得る状況になります。

──ホテル業界との連携はどう考えていますか?

旅館やホテルとも提携を始めています。

旅館やホテルには閑散期があるじゃないですか。そこを僕らが埋めますという話をしています。

──どういうことですか?

僕らの会員さんもたまにはホテル・旅館へ行きたいわけです。ですから空いている1部屋、2部屋を賃貸借契約で僕らが借りるという動きを始めています。

──みんながウィンウィンになる仕組みですね。

そうです。旅館と民泊と賃貸でバトルをするのではなく。

──OYOについては、どう見ていますか。

OYOは、簡単にスイッチできるような暮らし方を広げてくれていてマーケットを一緒に作ってくれていると思っています。

OYOのような会社は増えていくでしょう。多拠点暮らしをする人たちの選択肢は色々あっていいと思います。違うやり方で多拠点居住を推進しようとしている同じ業界の人たちというのは、マーケットを作ってくれる最初の仲間だと思っています。

──ありがとうございました。家族のあり方、働き方、生き方が多様化している今、暮らし方も変わって当然。その一つのあり様が、「簡単にスイッチできる」ということなんですね。「え~、まだ家一個なの~?」なんて会話が当たり前になる時代は、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。

(取材日:2019年9月2日)

(Hello News編集部 吉松こころ)

CATEGORY