ARTICLE

記事

2021.05.06

♯市場・トレンド

認知症を考える

幼馴染の母親が認知症になったと聞いた。身綺麗で、家の中でも決まった場所に決まった物を置く人だった。最近、急にそうしたことができなくなっているという。40年以上連れ添ってきた旦那さんはそんな妻の変化が不安で、ついイライラとなって、「何をしているんだ!」と声を荒げてしまっていると聞いた。夫婦仲が良かっただけに、突然怒鳴られた妻は萎縮し、「私どうなっているの?」と怯えたように周囲に話すのだという。

よく知っているおばちゃんだけに、ショックを覚えた。

認知症に対する正しい知識と理解を持った認知症サポーターを育成する「認知症サポーター養成講座」で講師を務める木村誠さんの言葉を思い出した。

「認知症の症状に最初に気がつくのは本人です。誰よりも不安で苦しいのもご本人なのです」

病気ではない

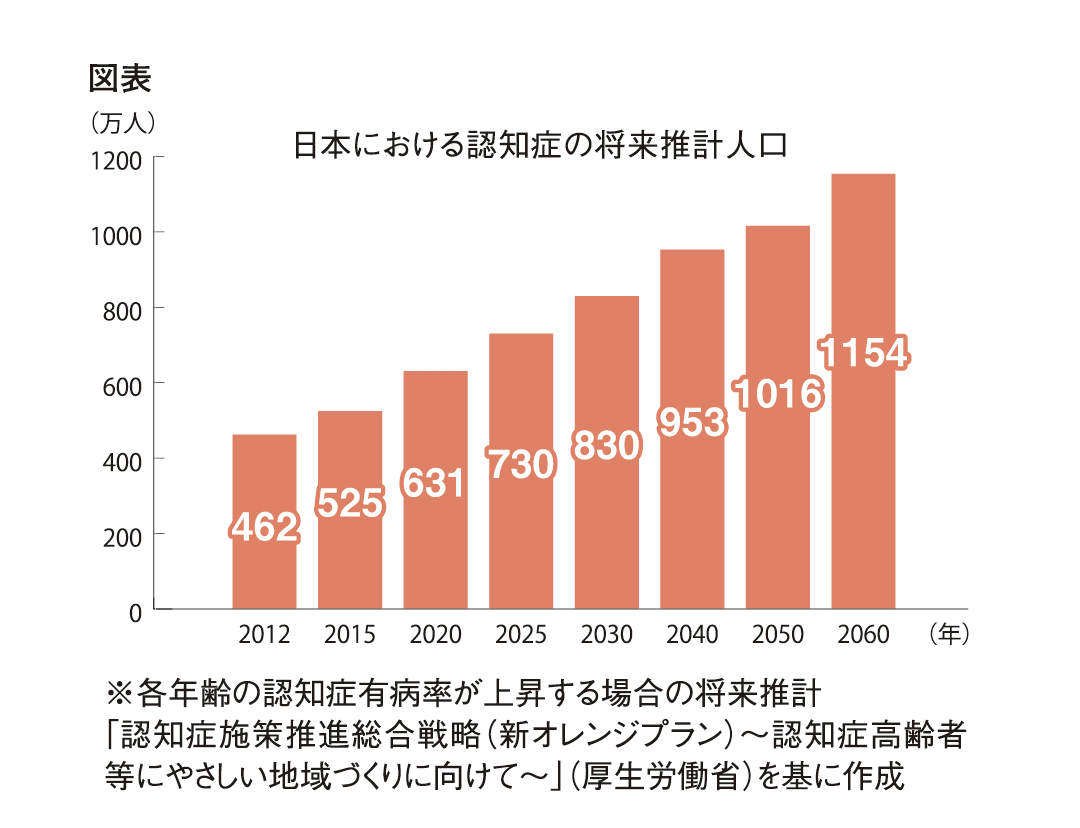

日本における認知症高齢者の数は、2025年には700万人を超えると推計されており、もはや他人事とは言えない状況だが、認知症を正しく知っている人、説明できる人は少ない。「認知症は病気」、そう思っている人も多いが、実際には、認知症は病気ではなく、アルツハイマー病や脳梗塞など脳の病気によって、記憶や認知に障害が起こり日常生活に支障をきたす症候群をいう。

そこにいない人が見えてしまう、人の名前を覚えられないと言った症状は幻視や記憶障害から起こる症状。また、トイレの場所や今いる場所、時間といった基本的な状況が把握できなくなるのは見当意識障害が現れたことで起こる症状だと、木村さんは説明する。

ほんの少し前まで認知症について考えることはなかった。しかし、少しずつ周囲に認知症の症状を発症する人が増え、認知症を意識する機会が増えている。

3月28日の京都新聞の記事に目が止まったのもそんな私自身の変化があったからだと思う。

記事にはこうあった。

京都新聞 3月28日朝刊

2007年12月に認知症の高齢男性が電車にはねられて亡くなり、遺族が鉄道会社から高額な損害賠償を請求された訴訟は、最高裁判決で遺族が逆転勝訴した。家族だけが責任を抱えなくてもいいとの初の司法判断で、地域で自分らしく暮らし続けたい認知症の人を勇気づけた

「このニュース、なんとなく覚えている」

と、思ったが、事故が起きたのは、2007年で14年も前のことだった。逆転勝訴したのが、2016年で、記事は判決から5年を迎えたのを機に書かれたものだった。

事故の概要はこうだ。

2007年12月7日午後5時ごろ、愛知県大府市で、当時91歳だった男性が電車にはねられ亡くなった。男性は、認知症を発症していて、同居の妻がうたた寝したわずか6、7分の間に家を出て線路に迷いんだとみられている。

一審名古屋地裁は13年、介護をしていた家族に過失があったとして、振り替え輸送費など約720万円全額の支払いを命じた。

記事には、事故が起きる前、懸命に介護してきた家族の様子が綴られていた。横浜に住む息子は毎週帰省し、父を看た。実家には玄関の出入りを知らせるチャイムもつけていたとあった。

時代が追いついていなかった

家族の懸命な努力が司法の場で否定された。一審でJR東海側は、良雄さんの衣服に名前と連絡先を縫い付けていたことを挙げ、「行方不明時に第三者の好意に期待するのは単なる甘え」と非難までした。

JR東海が強気の姿勢を貫いた背景に、責任能力のない人が他人に損害を与えた場合は家族らの弁済が当然とする当時の司法の「常識」があった。二審名古屋高裁は母に約360万円の支払いを命じた。隆一さんを外して支払額を半額とした判決を、法曹界は「介護の大変さも配慮して知恵を絞った」と評価までした。

認知症への理解が進んでいない時代だった。遺族は実名を公表し、認知症について理解を求める行動を起こした。16年3月、最高裁は、JR東海の訴えを棄却し、防ぎきれない事故にまで家族が責任を追わないという初めていの判断をした。

この事故を機に、保険会社や自治体でも様々な対策が取られるようになった。大手損保会社は、認知症患者が線路に入り電車を止めた場合にも補償の対象になるよう個人賠償責任保険を見直した。神奈川県大和市は、線路に侵入し電車を止めてしまった場合に備え、自治体として公費で保険料を負担する全国初の制度もスタートさせている。

記事の末尾にはこうあった。

訴訟は、認知症の人の介護を家族だけに抱え込ませてきた社会の現実に一石を投じた。

誰にでも起こり得る

前述の木村先生が、介護業界に入ったのは、偶然だが、事故のあった2007年と同じ年だった。当時のことは、鮮明に記憶している。

「その頃はまだ、私自身、認知症について正しく理解できていなかったと思いますが、家族が全ての責任を追わなければいけないということはおかしいと思いました」

木村さんが勤務する老人ホームは、入り口が一つで、内側からは出られないようになっていた。しかし、それでもわずかな時間で利用者がいなくなってしまうことは時々起きていた。

「常に、介護の目があるところであっても起きてしまう」と思ったし、同時に「だからと言って施設の中に閉じ込めてしまうことも違う」と感じていた。

介護の現場での仕事を通じ、認知症の症状がある人たちと多く接する中で、認知症は誰にでも起こりうるし、「自分がどこにいるのかわからなくなる不安」がいかに大きなものか、本人がどれほど苦しんでいるのかも感じ取れるようになっていた。

「一人一人が目配りをし、社会全体で安心を保っていくことが大切だと考えるようになりました。一番怖いのが、“認知症=問題行動”という間違った認識。助け合って当たり前、という風潮に変えていかなければならない」

そう考えた木村さんは、厚生労働省が進める、認知症サポーター養成講座を推進する「キャラバンメイト」に応募し、養成講座を経て、サポーターを育成する講師となった。講師になってから約8年、これまでに教えた受講生はおよそ3500名を超えた。

困った時の目印になりたい

「無力なのかなと思う時もある」

木村さんは言う。

サポーター養成講座は広がり、認知症サポーターの数は、1317万7692人(令和3年3月31日現在)になっている。人口の1割に相当する数だが、まだまだ知らない人も多い。

しかし、認知症の当事者や家族と話した際、

「駅などでオレンジリングをしている人を探すんですよ」と言われた事があった。

サポーターには一目でわかるオレンジリングが配布される。(現在は有料)

「それをつけている人であれば助けを求めやすいんです」とも。

「まだまだ少数だけど、困っている人側からの認知度は高まっていると思いました。困った時、私たちが目印として存在できたらいいなと思っています」

木村さんは続ける。

「認知症のことを正しく知っても、家族としてそばにいたらイライラしたり、もどかしさを感じることもあります。でもそう思ってしまうことも当たり前。だからこそ、社会全体で助け合う雰囲気を作っていければと思います」

介護職を通じた自身の経験を基に、身振り手振りを交えて話す養成講座の様子。

(Hello News編集部 吉松こころ)

CATEGORY